大家好,今天我来为大家揭开“蜀国战乱阵容搭配推荐图”的神秘面纱。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整合,现在就让我们一起来探索吧。

三国时期人才辈出,尤其是蜀国,拥有诸葛亮等谋士和五虎上将,可以说是一套非常完美的阵容了,可惜在刘备去世以后,蜀国的开国元老没过多久也一个一个的去世了,而蜀国的下一代根本无法与开国元老相比,没有人能挑起重担,在魏军来犯的时候,刘禅主动投降,去魏国过着“乐不思蜀”的日子,那么蜀国的百姓怎么样了,他们生活的好吗?

在公元263年,魏国派大将钟会和邓艾南下攻打蜀国,后主刘禅十分害怕,所以在大臣谯周的劝说下刘禅弃城投降。从此三国鼎立之势也就消失了,那么蜀国百姓怎么样呢,对此《三国志》中有相关的描述,意思是说刘禅投降了,不仅刘禅一家平安无事,老百姓也免受了战乱之苦。

刘禅投降魏国之后,没有受到什么委屈,而且被封为安乐公,被封赏了很多梁田,丝绸和下人,日子过得也算是非常的好了,所以才有了“此间乐,不思蜀”这么一说,最后刘禅也有了善终,活到了64岁。

但是后来蜀国的大臣和百姓就没有那么幸运了,因为当时钟会和邓艾率大军南下伐蜀的时候,钟会被姜维阻拦,但是邓艾帅兵攻入了四川,邓艾灭蜀之后变得居功自傲了,也得罪了好多人,在姜维的策动下,邓艾造反了,这也使得没有战争的蜀国变得乱了起来,最后司马昭亲自率领10万大军杀死了邓艾,虽然邓艾死了但是蜀国却遭殃了,蜀汉的大臣被乱兵砍杀,包括姜维的家人和一些开过大将的后人,都没有幸免,国家打仗,百姓怎么能不遭殃,烧杀抢掠在川蜀大地上进行,老百姓又生活在了水深火热之中。

蜀国最后一位先锋大将是谁,最后的结局怎样?

东汉末年,天下动荡,这是一个战乱频繁的年代,也是一个英雄辈出的时代。在经历了董卓,袁绍等前期军阀的战争之后,天下格局发生了巨大的变化。由刘备,曹操以及江东的孙权逐渐壮大而形成的天下三分的局势日渐分明。在这一段时间里,三方势力相互称雄,此消彼长,远交近攻,最终各成大业,也各自为对方所忌惮。当然,三国前期,英雄辈出。在蜀汉一方,名震天下的名将更是多如繁星。五虎上将之名,威震天下。关羽,张飞,赵云,马超,黄忠都为刘备集团提供了强有力的军事支持。

然而,我们都知道,蜀汉政权虽然在刘备这样一个大器晚成的枭雄手里建立,由天下奇才诸葛亮治理,实力空前巨大,并且多次和当时天下最为雄厚的国家魏国多次抗衡,确实是非常有实力的。然而,到了三国后期,诸葛亮最后几次北伐的时候,蜀国面临的最大的问题就是:人才凋敝。蜀中无人,国家没有可靠的文臣武将,曾经威名天下的五虎上将已经全部归天,一些在他们的威名之下名不经传的小将领不得已受此大任,成为主将,这其中就由我们非常熟知的廖化。

后世有一句评判大将廖化以及叹惋蜀国后期军政的俗语:蜀中无大将,廖化做先锋。这句话实际上是充满了叹息和嘲讽的。那么廖化到底何许人也呢?他是否真的如大家所传说的那样,没有多少真才实学,赶鸭子上架,不足以堪当重任呢?

廖化实际上是刘备集团里资格最老的战将之一了。从刘备起兵以来,廖化作为一个名门之后,义无反顾的追随了刘备。但实际上,廖化刚刚从军的时候,职位是主管文书的主簿。因为他出身世家,家学深厚,文才武功都有所涉猎。并且在刘备创业的早期,部队的体量是非常小的。能够做到主簿,管理军队的日常运营和人事变动,这已经是一个非常重要的职位了。说明刘备对他是非常信任的。

因为刘备军中不缺武将,关羽,张飞,赵云这些人都是能够以一敌万的大将之才,所以,廖化一直在他们的光辉笼罩之下,并不让人熟知。他后来被分在关羽的手下工作。一直在默默的处理军务,但是并不为人所知。随着蜀汉逐渐壮大,廖化就跟随关羽,留守荆州。这样一个战略位置极其重要的咽喉要塞。

然而,廖化的人生因为关羽大意失荆州而改变。当时,由于关羽轻率大意,在与东吴作战的过程中被俘,关羽牺牲,荆州陷落,一代大将命陨麦城。廖化也被俘虏。但是廖化在东吴装疯卖傻,掩人耳目,最终逃回蜀中,重归刘备。刘备听说之后,感念廖化的忠义,这才开始重用廖化。

廖化的官位也一路升迁,从太守升到都督,逐渐成为蜀汉当中一个非常重要的人物,但是,在刘备之后发动的吴蜀之战以及诸葛亮发动的前几次北伐当中,廖化一直没有参战,而是管理后方的粮草与部署。廖化在自己的职位上,总是能够出色地处理各种事务,做到有条不紊,为蜀国做出了重大的贡献。

然而,随着诸葛亮的前几次北伐的无功而返,蜀国曾经骁勇善战的大将也已经相继去世,但是诸葛亮自知自己天不假年,依然没有放弃北伐的意图。他一方面加紧部署北伐的准备工作,一方面在现存的将军之中挑选能够胜任大将的人选。廖化这才展露出来。但此时的廖化已经七十岁了。他或许不是一个威力巨大的猛将,但是他是蜀汉的栋梁之才,是诸葛亮最为信任的人选之一。所以,七十岁的廖化重新跨上战马,担任先锋。

实际上,虽然诸葛亮的眼光没有错,廖化是一个稳重,干练,经验丰富的老将,但是,这在另一方面,展现出蜀汉人才的萧条。当然,后世把对蜀国后期人才凋敝的嘲讽发泄到这样一个老将身上,实在是令人唏嘘。实际上,廖化作为一个三朝老将,真正做到了鞠躬精粹,死而后已。他七十岁依然不服天命,率领大军,在战场最凶险的地方,战争的最前线与曹魏大军搏杀。这是一个非常动人的事情。但是,廖化的上场,展现了蜀军后继无人。这也在另一方面注定了北伐的失败和蜀国气运的衰败。

三国蜀国为什么北伐不成功导致灭亡呢?

三国蜀国北伐不成功导致灭亡的原因:

蜀国-经济发展 当时,蜀汉在魏、蜀、吴三国中国土最小,人口最少,其经济实力也最弱。特别是刘备夺取益州之战中,由于刘备与原益州的统治者刘璋进行了将近三年的战争,致使益州百姓“饥膏草野”。刘备攻占成都后又纵兵抢掠且“置酒大飨士卒,取蜀城中金银分赐将土”,使原本充裕的府库为之一空,以至日常军费开支都成了问题。为此刘备不得不采纳刘巴的建议,“铸直百钱,平诸物贾,令吏为官市”,以充实府库。刘备采用发行大面额货币的办法是一种转嫁经济危机的手段,虽然可以聚敛财富解决暂时的困难,但它不能从根本上解决经济问题,且必然要对益州社会经济造成一定的破坏。而且,随后魏、蜀、吴三国间的争战又一直不断,这些战争,大量地耗费了蜀汉的人力、物力、财力,严重地增加了人民的负担,对蜀汉经济的恢复和发展造成了不利影响。诸葛亮在刘备白帝城托孤之后所面临的是一个危机四伏、经济凋敝、民心不安、社会动荡的局面。以至于诸葛亮在南征时,命令兵士种蔓青于山中,“以济军食”,这是当时蜀汉经济困难,军粮难以供给,不得不靠种植蔓青来接济军粮的真实情况的写照。 为解决蜀汉建国后尤其是刘备讨伐东吴之战失败后面临的经济困难,诸葛亮在恢复经济方面下了很大力气。民以食为天,粮食问题始终是农业社会的头等大事,也是中国古代支撑战争的重要物资资料。所以诸葛亮在恢复和发展经济中特别注重刘备军控制地区的农业生产,以保障百姓温饱和军粮供应。他为此专门设置了督农官,主管农业生产。 四川素有天府之国之美称,蜀地百姓历来比较富足,仅仅是因为战乱的原因才弄民困财艰。只要社会秩序较为安定,能让老百姓从事正常农业生产,那么社会经济的恢复和发展是会很快见效的。休养生息的政策也是中国历代统治者在经过大的战争和社会动乱之后都会采用的恢复和发展经济的有效政策和措施,诸葛亮在蜀汉实行休养生息政策后成果显著。“军资所出,国以富饶。乃治戎讲武,以俟大举”。 农田水利是农业的命脉。诸葛亮对水利设施的新建和维护也十分用心,他曾派壮丁一千二百人保护秦时李冰所修的都江堰,并专门设了堰官主管都江堰的维护。同时大量兴建各类灌溉设施,时人称为“诸葛堰”、“小诸葛堰”,并且在各地筑堤以防水患。《成都志》载:“九里堤在县西北,堤长九里,老相传,诸葛亮所筑,以捍水势”。诸葛亮在一出祁山失败之后,为减轻减轻军费、军饷负担,同时保证农村劳动力不因战争而流失,以不保证农业生产的稳定,在军中实行“减兵省将”,建立了士兵到期轮换制度。使农村不因士兵长期在外作战而耽误农时。 在发展农业经济的同时诸葛亮还很注意盐业和丝织业的生产,实行了盐业官营,并大力开展蜀锦贸易。诸葛亮对制盐业十分重视,甚至亲自到盐井煮盐,蜀汉政府对制盐业的付出不久就收到了丰厚的回报,成为蜀国经济的一大支柱.而后世四川闻名天下的井盐也就是在这期间发展起来的。诸葛亮还特别重视发展独具四川特色的蜀锦贸易。由于蜀国在丝织业上的大量投入,蜀锦的质量和工艺水平是三国中最高的,成了蜀国最重要的外贸商品那是很大的。据《三国志蜀志.后主传》载:蜀亡时,还库存有锦八十万匹。对蜀锦的评价也是很高的:“江东历代尚未有锦,而成都独称妙,故三国时魏刘巾于蜀,而吴亦资西道”。 经过多年的以农为本、手工业、商业一起发展,十多年后,蜀汉社会经济就出现了“田畴辟,仓廪实,器械利,积蓄饶”这样一种欣欣向荣的景象。经过多年的经济恢复和发展,蜀国“兵甲已足”。诸葛亮于公元227年出师北伐,进行复兴汉室、统一天下的战争。尽管蜀汉在北伐中也取得了一些局部的胜利,但双方力量的悬殊也注定了北伐最后失败的命运。在一次次的北伐用兵中(包括诸葛亮死后姜维的北伐),蜀汉逐渐耗尽了财力和物力,从而加速了它的衰亡。 偏居西南一隅的蜀国版图最小,主要地区仅巴蜀汉中等地,直到蜀亡时,只有户28万,人口94万,军队约10万, 可见国力之弱。诸葛亮也承认,他是在“益州疲弊”的情况下率师北伐的。而当时魏国,有人口440万,军队约60万,力量对比差距明显。 蜀国地方,易守难攻,若能真正联合吴国,协调一致地对付强魏,则蜀国偏安西南还是有可能的。而四川地区优越的经济环境也可以为蜀国稳固防守提供条件。如果沃野千里的天府之国的资源能够真正被开发,蜀国的经济实力必将大增,逐鹿中原的机会自然大了不少。 过早的北伐让蜀国耗尽了财力,影响了蜀国的经济发展,使其相对弱小的军事经济实力更加弱小。由于蜀汉经济基础薄弱,经不起连年战争,浩大的军事开支,加上币材紧缺,使蜀国不得不实行通货膨胀政策,所铸行的多是大面值钱币。没有相应的社会物质基础作为后盾而铸行大面值减重钱币,必然会引起物价飞涨。同时蜀汉国民对长期的战争也极为厌恶,千方百计逃避兵役。有资料表明,由于诸葛亮连年出兵北伐,兵员不足,遂调各郡兵补充北伐部队,然而各郡大约是以各种借口为由而拒不发兵,形成了“多不相救”的局面。诸葛亮死后,军队中大量的士兵和职业兵户更是纷纷逃亡,做为地方长官的吕乂,数年中仅在一个蜀郡就查出了万余名逃避兵役者。至蜀汉后期姜维北伐期间,蜀汉已经出现了“经其野民皆菜色”的景象,可见连年北伐对蜀汉经济造成的伤害之大。 蜀国-关于北伐 第一,诸葛亮前后6次北伐,姜维一共9伐中原。其中,诸葛亮没有成功的原因: 1,第一次北伐,当时赵云还在,诸葛亮手下文臣武将极多,南方孟获又归顺朝廷,诸葛亮没有内忧,就以赵云,邓芝作为北伐先锋,斩了韩德父子三人,诸葛亮两军阵前骂死魏国司徒王郎,天水收服姜维,上圭,安定等处都望风归降。大军逼近长安。又有上庸孟达准备背叛魏国,可以说,诸葛亮这一仗,是北伐中成功几率最大的一次。可是,上庸孟达反叛计谋被司马看破,反叛失败,诸葛亮又错派马谡守街厅,最后不得不自己在西城用“空城计”。诸葛亮的第一次失败,主要就是自己错用人,和孟达举事不利。这两个问题。 2,第二次失利,主要是因为粮草不济,李严撒谎,筹集粮草不当,造成军队缺粮而导致北伐失败。后来,李严被废为庶人。 3,第三次,第四次,主要都是粮草的问题。 4,第五次北伐,此时,属国内部开始动摇,宦官开始酿祸,第五次北伐,诸葛亮几次用计谋都战胜司马懿,后来蜀国大军,逼近渭水(今天陕西的母亲河,渭河),直捣长安。可是,后主刘禅听信谗言,诏回大军。诸葛亮因为内政的原因,失去了第二次最好的机会。 5,第六次,火烧上方谷,计谋都已经实施的很顺利,眼看就要把司马懿父子三人活活烧死在火中,可惜“人算不如天算”,天突然下起大雨,把火浇灭,救了司马父子。(后人说,是老天要灭魏国,所以要留下司马昭)。又加上,东线诸葛谨不敌曹睿,东吴兵败,不能和蜀国夹击魏国。诸葛亮气上心头,旧病复发,郁郁而终。病势于五丈原,享年54岁。 姜维北伐九次,其失败原因归纳为6点: 第一,蜀国的国力开始衰弱,看诸葛亮前期北伐,率军都是30万,而姜维几乎都是率军20万,(可用兵力下降是兵器的生产力下降,粮食产量下降的表现)由此可见,蜀国国力的衰弱。 第二,姜维本人不及诸葛亮。不论在战术,战策,计略,在蜀军心中的威信方面,姜维都大不如诸葛亮,这在后来司马昭的话中可以得知:“蜀主刘禅,昏弱无能,诸葛孔明尚不能扶之长久,何况姜维?”姜维自己也说自己不如诸葛亮。 第三,蜀国内部人才缺少补给,文臣武将相继死去,蜀国又闭塞在四川盆地,与中原人才往来不能相比,后期,内廷缺少良臣监管,原来出师表中,诸葛亮所提及的“费易,董允,蒋琬,郭攸之”等人都已死去,加上没有继承人,导致宦官专权。外部,原来刘备,刘璋手下的旧部都已经死去,没有好的将领可以使用,以至于最后,姜维一人独守剑阁,邓艾偷渡阴平,成都竟然没有一个像样的武将出战。 第四,后主刘禅无能,听信宦官,沉溺酒色,以至于朝廷里大臣都有“退让之心”,听信黄皓谗言,又疏远了和姜维等人的关系,(在姜维北伐获得优势,有利形势的时候,听信黄皓谗言,召回姜维和大军等)使得姜维不得不听大夫郗正之言“屯田沓中”,导致汉中兵力空虚。蜀国整体防御实力大幅下降。 第五,邓艾等人,足智多谋,多次看破姜维的计谋,死守祁山。魏国人才补充较大,后期的钟会,贾充,张骞,诸葛绪都是比较好的人才。 第六,汉朝灭亡多年,中原人对汉朝的留恋已经趋零。以至后来长安人对西蜀人的说法也不说是蜀汉,就说两个字“蜀人”,曹氏政权在中原的统治比较成功,中原人对汉朝的留恋和向往已经几乎没有了。这也是“民心向背”的问题。刘禅后期在西蜀的表现又是一个“昏君”,宠信宦官,就好象东汉末年,桓帝,灵帝时的“十常侍”,好象历史重演一样,上天要使蜀汉(汉朝)灭亡,这是谁也无力挽回的。 蜀国-关于灭亡 首先是政治上的问题,1.蜀国君主昏庸无能,朝政荒废,重用宦官,不思进取。2.蜀国内部矛盾尖锐,忠臣得不到重用,姜维等要臣屡次有杀身之祸.经济上自诸葛亮死后经济萧条,兵甲不足。粮草不济。军事上蜀魏两国军事实力确实相差甚远.军事将领的素质有有很大差异。蜀国除少数像姜维这样的后辈英雄外大多都是老臣且并不是很优秀,在魏国的攻击下虽然有地利可守但终究趋于灭亡。邓艾的奇兵,钟会的雄军,刘禅在并围成都的时候不战而降最终蜀国灭亡。 魏国方面: 主要原因:1魏国占有中原。人口众多(占全国的三分之二)。且人才济济.劳动力兵力资源丰富。经济发达,且民心所向。 2魏成立前期,曹操挟天子以令诸侯的战略方针的正确性。使得大量才士投奔曹操,而且汉帝的手下,大多也为曹操所用,如徐晃等。 次要原因:1曹氏家族的雄才伟略。曹操就不用讲了(前期主要),至于他的子孙虽次于他许多,但护卫他打下的江山还是足够的。 2中原地势较平稳。可较快的调动军队去支援.而且粮食也可调动自如。3司马家族的出现。司马一家多次打破蜀国灭亡中原的愿望。 蜀国方面 主要原因:1地方偏远.交通极不发达,而且人口较少,地处蛮夷,人才较少,兵力也不足。只有魏国的六七分之一. 2后主的无能。要不是诸葛亮死撑住,蜀国灭的更快。(其实也有说法是诸葛亮对刘禅不注重培养,事事亲为) 3荆州失去,刘备新败的沉重打击,元气大伤,政局混乱,要多年才能恢复。而且也导致由来诸葛亮只能出祁山。 次要原因:1达成不能尽全力,当宦官黄皓乱政时,有几人进谏:刘禅投降时。有几人制止? 2诸葛亮为国常年征战,使百姓负担沉重,民心失去。 3天公不作美,又多次绝好机会,蜀国多错过了。 4与吴国配合不紧密,没见过两方同时胜利。

如果说姜维是蜀汉最后的武将,那蜀国最后的文臣是谁?

三国虽然是一部战乱史,但更重要的是一部阴谋论。尤其在前期的时候,武将谋臣极为众多,纵横环宇,几乎哪个诸侯手下都有能人。如曹操手下五大谋士,五子良将,八虎骑;刘备手下五虎上将,卧龙凤雏;孙权手下四大都督,十二虎臣;袁绍手下河北四庭柱,甚至连吕布手下都有八健将为其冲锋陷阵。

但在三国后期,尤其是诸葛亮,司马懿,陆逊等人才去世后,人才就变得十分难得了。蜀汉作为其中最弱小的一方,就显得更加严重,除了大将军姜维外,几乎无人可敌魏军,甚至都出现了?蜀国无大将,廖化做先锋?的局面。

虽然蜀国将星匮乏,人才不足。但仍有一人为陆逊指明了道路,其才堪称蜀国后期第一文臣。此人不但忠义无双,更兼多智谋,姜维都要言听计从。此人是谁呢,就是蜀汉后期名臣郤正是也。

郤正字令先,熟读古籍,善写文章。在蜀汉官至秘书令。郤正为人忠义,在三国后期多次为后主与姜维出谋划策,在后主投降北去之时,郤正都不忘帮助后主脱离险境,可惜后主无道,郤正也无能为力。为什么说郤正是蜀汉最后的文臣,一以下三事,足以证明郤正是不可多得的良臣。

第一,郤正为姜维献计,让蜀国转危为安。

公元262年,大将军北伐曹魏,进展顺利,多次击败邓艾。但谁知后方却出现了隐患,宦官黄皓仗着后主宠信,祸乱朝廷。后将军阎宇攀附黄皓,甚至想夺姜维的兵权。于是黄皓进言后主:?姜维多次北伐,一点功劳都没有,可以让后将军阎宇代替。?可气的是,后主不分黑白,不辨忠奸居然听了黄皓的话,多次下诏命姜维回军。姜维本想进兵,突然听到后主命姜维退兵,眼看大好时机,又浪费了,姜维愤愤而退。

姜维到了成都才知道,是黄皓在捣鬼。姜维进宫面圣,向后主询问原因,后主无言以对。于是姜维建议后主杀了黄皓,清净朝纲。不想黄皓很会演戏,直接跪倒在姜维与后主面前,大哭一顿,并磕头向姜维认罪。在后主的庇护下,黄皓无事。姜维出力皇宫,正遇到郤正,郤正听说了此事后,想姜维说道:?将军大祸不远了,将军如果死了蜀国也会灭亡。?姜维马上向郤正询问如何才能保命。郤正说道:?将军可以学诸葛亮武侯,在沓中屯田。其一,屯田可以积攒粮食,为北伐做准备。其二,可以进而攻打陇右诸郡。其三,使魏国不敢轻易向蜀国用兵。其四,姜维领兵在外,大权在握,可以保家卫国,不受小人的祸害。?姜维大喜,于是听郤正之言,带兵去沓中屯田去了。

《三国演义》第115回:维曰:?先生幸教我以保国安身之策。正曰:?陇西有一去处,名曰沓中,此地极其肥壮。将军何不效武侯屯田之事,奏知天子,前去沓中屯田?一者,得麦熟以助军实;二者,可以尽图陇右诸郡;三者,魏人不敢正视汉中;四者,将军在外掌握兵权,人不能图,可以避祸:此乃保国安身之策也,宜早行之。?维大喜,谢曰:?先生金玉之言也。?

郤正此计,十分高明,不但使姜维免收黄皓等人的陷害排挤,也可以让国家积攒国力,使姜维 大权在握,不让魏国轻易攻打蜀国。此事足可见郤正确实满腹经纶,治深有谋略。

第二,郤正进言出兵保卫成都,不轻易投降。

公元263年,魏国派大将邓艾与钟会率领大军攻打蜀国,蜀国形势危急,姜维率军与钟会在剑阁相持。而邓艾却率军翻越阴平,拿下江油,直逼成都。由于各路大军离成都较远,邓艾又从天而降,后主当时就傻眼了,不知如何是好,马上召集群臣开紧急会议。

此时战报一份接着一份,送到成都,后主慌了神。群臣也大多面面相觑,不知如何是好。正在后主与群臣踌躇之时,郤正出班进言:?可令武侯之子诸葛瞻率军迎敌。?后主慌忙准奏。诸葛瞻在黄皓专权时,托病不出。但郤正考虑到姜维与霍戈等人离成都较远,建议诸葛瞻出兵迎敌也是无奈之举,因为此时蜀国已经动乱不堪,都不像一个国家了。但总不能投降,所以此事可以看出郤正临危进言迎战比投降论的焦周不知强了多少倍。

第三,为后主出谋回蜀。

在邓艾与钟会的联合绞杀下,蜀国后主听信谯周之言,投降了魏国。郤正随后主一起北上,去觐见晋公司马昭。司马昭封后主为安乐公,设宴款待后主。又是喝酒又是舞蹈,把刘禅的看花了眼。司马昭问刘禅:?现在这么快乐,你还想念蜀国吗??刘禅回答道:?这么快乐,不想蜀国!?过了一会,司马昭命人跳蜀国的舞蹈,不想刘禅一样看的很高兴。郤正一看不好,于是在刘禅去厕所的时候,告诉刘禅要装哭,并告诉司马昭先人坟墓就在蜀国,自己十分想念蜀国。当司马昭又问后主思念蜀国吗,后主把郤正教给的话说了一遍,但就是哭不出来,只闭目而坐。司马昭当时哈哈大笑,认为后主昏庸如此,不必忧虑了。

《三国演义》第119回:须臾,后主起身更衣,郤正跟至厢下曰:?陛下如何答应不思蜀也?徜彼再问,可泣而答曰:先人坟墓,远在蜀地,乃心西悲,无日不思。晋公必放陛下归蜀矣。?后主牢记入席。酒将微醉,昭又问曰:?颇思蜀否??后主如郤正之言以对,欲哭无泪,遂闭其目。

此时蜀国的其他大臣也在场,而没有一位愿意尽忠辅助后主。只有郤正不堪欺辱,进言后主帮助后主回蜀国。可见其不愧为忠肝义胆之臣。可惜正如司马昭所说:?刘禅于此昏庸,诸葛亮都不能辅佐,更何况姜维了!?蜀国灭亡乃是天意,郤正与姜维苦苦支撑也只是枉然!

三国群英传手游版蜀国怎么搭配 蜀国五虎将介绍

三国群英传手游版蜀国怎么搭配 蜀国五虎将介绍

蜀国阵容搭配:

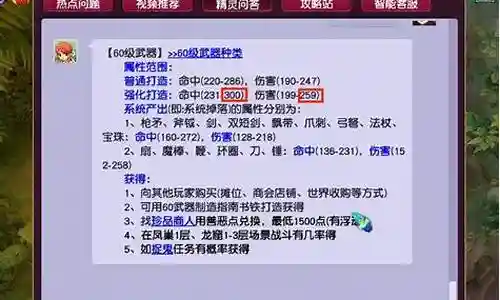

阵容一:主角+关羽+诸葛亮+刘备+黄忠,标准的两骁三弓阵容,适用于布阵天覆和云龙阵,优点是两横排火力集中,PK推图都是上选,缺点是前期阵法加成略低,战力堆不上去,对于打黄巾军和公会副本略微吃亏,刚有朋友问我说你换个打黄巾军的时候换个阵法不就好了?这里就多说一句,60级提升阵法等级到7需要几百万银两,前期强化装备都跟不上用……哪里来的银两去把所有阵法都提升满?

阵容二:主角+关羽+诸葛亮+刘备+赵云,与阵容一唯一不同的就是赵云替换了黄忠,游戏到了后期,橙将基本就都失去了意义,只是最为搭配缘分的存在。

阵容二解析:赵云这个武将较于黄忠更难获得一些,但其进阶后的团体属性加成却是远高于黄忠,细心的朋友可以看一下,赵云后期进阶加成都是攻击,暴击,伤害加成,而黄忠却是命中……

阵容二不光是属性加成更优于阵容一,其布阵的灵活性也更好,除了天覆云龙阵,其他阵法基本都是3骁2弓的阵法

阵容一解析:主角作为一个不可替换的炮灰必选……后期升红后属性才会有的看,关二哥,蜀国最强的肉盾,虽然攻击也不俗,但是跟诸葛军师一比,在缘分方面还是差了很多,副将不说,红色装备的缘分是头盔加血量百分比,而诸葛军师是红色武器加攻击百分比,因此也就奠定了蜀国两位红将的位置,关羽作为肉盾在前方,作为第二培养对象,诸葛军师主攻作为队伍的核心培养。

蜀国五虎将介绍:

五虎将第一名—关公关云长

关羽被后世尊称为武圣,影响着中华民族世世代代,已经被神化为一种信仰。在三国战乱时期,关羽作为蜀国大将,温酒斩华雄、过五关斩六将、单刀赴会、水淹七军其战功毫无悬念排名五虎将之首。

五虎将第二名—张飞张翼德

张飞是桃园三兄弟中的三弟,一生跟随刘备共创大业。其性格暴躁,容易意气用事,相较关羽在谋略方面弱上几分,但发起怒来可能比二哥关羽还要威猛。长坂坡前怒吼震退百万敌军,也成为流传千古的辉煌事迹。

五虎将第三名—赵云赵子龙

赵云,在当今人的眼中特别是《三国群英传》手游玩家眼中,已经成为一个兼具偶像与实力并存的将领。一身亮银甲,一把龙胆枪,长坂坡一战舍身救主。七进七出英勇无敌,一生未尝败绩,堪称三国名将“代言人”。

五虎将第四名—马超马孟起

马超出身显贵是西凉军阀马腾之子,自幼习武,功力卓群。民间因其面容俊秀,身着狮盔兽带、白袍银甲的非凡装束而称赞其为“锦马超”。潼关之战逼得曹操割须弃袍,渭口一战与许褚赤膊上阵, 被评为有“不减吕布之勇”。

五虎将第五名—黄忠黄汉升

黄忠在后世多以勇猛的老将形象出现于各类作品中,刘备称汉中王后将其封为五虎上将之一,而黄忠的名字在中国也逐渐成为了老当益壮的代名词。在定军山一战中力斩曹操部下名将夏侯渊而名震天下。

好了,今天关于“蜀国战乱阵容搭配推荐图”的探讨就到这里了。希望大家能够对“蜀国战乱阵容搭配推荐图”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。